「 まつりつくば」でねぶたはなぜ?

「まつりつくば」は、茨城県つくば市で毎年8月下旬に開催される大規模な夏祭りです。その中でも特に目を引くのが、青森のねぶた祭を再現した大きな「ねぶた」の運行です。つくば市と青森市は直接的な姉妹都市関係などはありませんが、なぜこの地でねぶたが登場するようになったのでしょうか?

1. ねぶたが登場するようになった経緯

まつりつくばは、1981年(昭和56年)から開催されましたが、ねぶたが初めて登場したのは1997年。この背景には、つくば市と青森県の文化交流の深化があります。

つくば市は1980年代に研究学園都市として発展し、国内外の多くの研究者や住民が集まるようになりました。市の活性化のために全国各地の文化を取り入れることが模索される中で、青森のねぶた祭が注目されました。青森市との交流を通じて本場のねぶた師(ねぶたを作る職人)の協力を得て、本格的なねぶたがつくばでも運行されるようになったのです。

2. つくば市と青森市の交流

つくば市は、1985年に**「科学万博-つくば’85」**を開催し、全国各地・海外との交流を深めました。その後、つくば市は全国の都市と文化的なつながりを築く取り組みを進めており、その一環として青森市とも関係を持つようになりました。

ねぶたが運行されるようになった背景には、以下のような交流の積み重ねがあります。

- 青森市との文化交流:青森ねぶた祭の運営団体やねぶた師と連携し、本格的なねぶたを製作・運行。

- 地域活性化の一環:つくば市に多くの観光客を呼び込み、市の活性化を図るためにねぶたを導入。

- 日本各地の文化を融合する都市づくり:全国各地の伝統文化を取り入れ、つくばを多文化共生の都市として発展させる取り組みの一環。

このように、まつりつくばのねぶたは単なるパフォーマンスではなく、つくば市の交流政策の成果として根付いています。

3. まつりつくばのねぶたの特徴

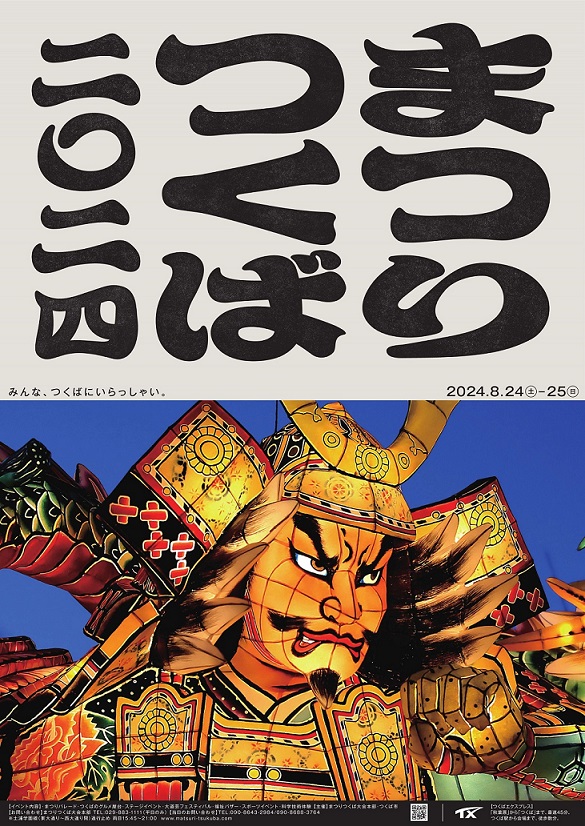

つくばでのねぶたは、本場・青森のものと同じく大規模で迫力があります。

- 本場のねぶた師が製作:青森の職人がつくばのねぶた制作に関わり、クオリティの高い作品が登場。

- ねぶたの運行:青森ねぶた祭と同様に、灯りをともした大きなねぶたが夜のつくばを練り歩く。

- ハネト(踊り手)も参加:「ラッセラー、ラッセラー!」の掛け声とともに、観客も参加できる形で運行。

本場の雰囲気をつくばで味わえるため、多くの観光客が訪れる人気のイベントとなっています。

4. まつりつくばにおけるねぶたの意義

(1) 観光振興・経済効果

まつりつくばは、茨城県内最大級の夏祭りであり、毎年40万人以上が訪れるビッグイベントです。

ねぶたの登場によって話題性が高まり、県内外からの集客に成功しています。

(2) 文化の多様性の象徴

つくば市は研究学園都市として全国・世界から多様な文化を受け入れて発展してきました。

そのため、全国の文化を融合した祭りを作り上げることは、つくばの都市アイデンティティにも合致しています。

(3) 青森との継続的な交流

ねぶたの運行を通じて、つくばと青森の交流が続いており、単なる観光イベントではなく文化的なつながりの維持にも貢献しています。

5. まとめ

「まつりつくば」でねぶたが登場するのは、青森市との文化交流を深め、つくば市の観光振興や地域活性化を図るためです。本場のねぶた師が関わることでクオリティの高いねぶたが運行され、毎年多くの観光客を魅了しています。

また、つくば市は全国・世界の文化を融合する都市として発展してきた背景があり、ねぶたを取り入れることは、その都市コンセプトにも合致しています。こうした要因が重なり、現在の「まつりつくば」では、ねぶたが祭りの大きな目玉として定着したのです。